浮きづくりを始めようとした時、壁にぶつかってしまうのが旋盤機の問題です。

浮きづくりは、円柱木を回転させながら刃物をそっとあてて、好きな形に削り込んで行くという極めて作業としては簡単なものです。

ですから、電動モーターとかボール盤とか電気ドリルをちょっと改造して、作って見ようかとやってみる訳ですが、意外と難しくてなかなか上手く行きません。

取り付けた材料が大きくブレてしまったり、回転させるための中心軸が空回りしたりで、全く削りどころではない苦い経験をなさった方も多いのではないかと思います。

そんな私も、失敗の連続で、なんとか回転ブレを少なく出来たと思っても、削り上がった浮きは綺麗なシンメトリーにならず、妙に偏った形のものが出来上がってしまうという経験を何度かしています。これでは、浮きとしての感度も悪く、また遠投した場合には放物線に乗って飛ばず、蛇行してしまって飛距離が出ないという散々な結果でした。

そこで今回、今までのこんな経験を含め、釣り仲間のいろいろなアイディアを入れた浮きづくり用の旋盤機"つり吉゛を釣り仲間で作り上げて来ました。

浮きづくりも、硬質発泡、かや,桐、バルサ、黒檀等々の材料を使ってフカセ用、カゴ用、遠投用など、いろいろな種類のものがあります。全てを満足させた旋盤機にはなっていないと思いますが、海釣り用としてはかなりの範囲で応用できるものだと私共、勝手に自負しています。 ハイ!^^

浮きづくりの楽しさを十分に支援できる旋盤機として、我々の釣りグループだけでなく、「手づくり浮き」を愛する釣り人に少しでもお力になったらと思い、敢えてこのHPで詳細に報告させて頂いています。

1)旋盤機への要望

旋盤機には、金属加工用と木工用の2種類があり、何れも業務用仕様のものが多く、精度の良いしっかりしたメカニズム構造をもったものですが、値段が高く、素人には手が届きません。

まして、休日を利用して趣味で「浮きづくり」でもしようかと思う釣り人には、ちょいと高根の花であり、尻込みをしてしまっているのが実のところです。

そこで、私共釣り人が望む旋盤機について、あれこれと仲間と話し合ったところ、いくつかのポイントが出てきました。

1.まず、安いこと。(目安はひと月の小使いを我慢する程度の値段)

2.安くても、芯ブレ(回転ブレ)がないしっかりしたメカニズムであること。

3.「釣り用の浮きづくり」に特化したもので、一般木工用としてのコケシとかコマ作りなどは考えない。

4.特に「釣り浮き」は、ドングリタイプ、棒タイプ等があり、素材も桐材、バルサ材、硬質発泡材ありと、色とりどりですので、これらに出来るだけ対応していること。

5.実際に「浮きづくり」を実践して作っている人の経験なり、それから培われたノウハウが入れ込まれていること。

等々釣り仲間からの勝手な意見ではありますが、現実、市販されている旋盤機では、なかなかこれにぴったりのものを見出すことが難しいことを考えると、まんざら無視できないご意見とも言えそうです。

![]()

2)旋盤機あれこれ

(1)グラインダー改造型旋盤機

これは、約10年前に旋盤機を作ってやろうと思い立って、リョービのグラインダー(偶々、ホームセンターで特売中の物で\12,000だったかと思う?)を改造したものです。

これは、約10年前に旋盤機を作ってやろうと思い立って、リョービのグラインダー(偶々、ホームセンターで特売中の物で\12,000だったかと思う?)を改造したものです。

以下、その経緯を書き出して見ましよう。

①回転数のコントロール

このグラインダーの回転数は3600rpmと高速でビュンビュン廻っているしろものです。

グラインダーとしてはこれで良いものの、旋盤機として回転している素材に刃物を当てて削り出すには、あまりにも危険過ぎます。そこで、サイリスター素子を使って簡単な回路(調光器と同じ原理です)を組み入れて無段電子コントロールをさせることで解決しました。

②ドリルチャックの取り付け

グラインダーの左側の砥石を取り外し、電動工具店で購入したドリルチャックとを工具店で加工してもらったジョイントで固定しています。

③回転センター受け

工具店からリングベアリングを購入し、中心に直径4mmで先端を円錐上に仕上げた真鍮製の円錐柱を取り付けています。

このセンター回転受け本体は、L型アルミ材で作られたスライド溝に蝶ネジで締め付けて固定しています。

これで完成した訳ですが、残念ながら旋盤機としては失敗でした。

ここでは,言い尽くせないほど苦労したのですが、やはりモーター回転軸のブレが治まらず結果としてシンメトリーな切削が出来なかったと言うことです。

原因は、ドリルチャックとモーターの中心軸ズレがあることと、モーター軸受けベアリングとドリルチャック先端までの距離が長い為、回転するとチャックの重量によって、この回転ブレが増長されるようです。(左上解説図参照)

(2)市販旋盤機のいろいろ

まあ、こんなことで最初に作った旋盤機は見事に失敗してしまった訳です。

その後、プロ用の旋盤機,アマチュア用旋盤機について仲間同士で買い集めたのが、この写真でして、一番手前のものは、改造して使っている現役旋盤機です。

(この写真では、メンバーが持っている全ての旋盤機が集められていないことお許し下さい。)

これはマキタから発売されているもので、電動ドリルを台座に取り付け、三ツ爪チャックに交換して使うものでして、極めてセットアップが簡単で、手摺とかテーブル脚の旋盤加工には良いようですが、浮きのような小物製作は苦手の様です。

これは実に綺麗に纏められた浮きやルアー作り用に出されているものです。

小型浮きづくりでは、なかなか優れたものです。

でも、遠投カゴ浮きでは、素材径が40~45mmのものを使いますが、これですと、刃物台に素材がぶつかってしまう不具合が出て来てしまうようです。

これはこのHPでも紹介している通リ大阪の「マタギ」から発売しているものに、テーブル、台座、電子コントロールの内臓,照明ランプ等の追加改造をしたものでして、現役で活躍している私の浮きづくり旋盤機の1つです。堅牢且精度よく仕上がった小型旋盤機だと自負しているものです。若干高いのが欠点かも..........。

3)釣り吉が考えた『浮きづくり旋盤機”つり吉”』の試作紹介

いよいよ今回試作した旋盤機”つり吉”の紹介をしましょう。

私共はあくまでも旋盤機メーカーでも、機械メーカーでもありません。単に釣りが好き、それが高じて浮きづくりをもっと楽しみたいと思っている゛やから"です。幸いに集まっている釣り吉メンバーが木工とか機械とか電子技術のスキルを持っているということもあり、今回、先ずは、自分達のために満足できる『浮きづくり旋盤機』を作って見ようということでスタートした訳です。

基本コンセプトは先にお話したように、①安いこと ②芯ブレがないこと ③釣り用の浮きづくりに特化したものであること の3点です。

そこで、コストを考えると既成品の旋盤機をベースに大幅に改造することを基本に検討が始まりました。幸いにしっかりしたメカニズムのものを見つけ出すことが出来、これを市販ルートで購入し、徹底的に浮きづくり用に改造したものが、今回の『つり吉』です。

以下、本機の特長について紹介しましょう。

|

これが『つり吉』です。 特長: 1)厚肉アルミスライドテーブルの採用でセンターブレなし。 2)全ての回転軸にリングベアリングの採用で精度と耐久性を高めている。 3)Alダイキャスト製押しだしコップを採用し、回転ノブによる確実締め付け構造 4)切削時の添え手用のレストテーブルの設置による安定操作の確保 5)電子コントロールによる無段変速〔右側面に配置〕 6)オリジナルのセンター開け治具をオプションで準備〔写真手前左端〕 |

|

【旋盤機の心臓部であるドリルチャック部】 板厚5mm真鍮製のジョイントプレートを介してドリルチャックと本体とを精度良く連結しています。 |

|

回転受けについても大型リングベアリングを装着し回転精度と耐久性を高めています。 |

|

チャックに素材をしっかり取り付けます。 |

|

回転センターの円錐突起部を素材の中通しチューブに当ててながら、センター押しコップをスライドさせ、センタースクリューをスパナで締め付けます。 更に右端にある回転センター送りノブを右に回して素材をしっかりと押しつけ、レバーにて固定させます。 |

|

刃物台を素材のセンターから少し低め(1cm位)に設定します。 切削刃を左指を添えながら右手でしっかり掴んで、先端の刃を少しづつ送り出して行く。この時、左手はレストテーブルにしっかりと押しつけて操作の安定を図るのがコツです。 |

|

本体右側面に速度コントロールツマミを配置しています。 これは、回転速度を電子的に250~2700rpmまで自由に調整する事が出来ます。 穴あけ加工、ヤスリでの研磨作業等は低~中速で行うことが安全上大切です。 |

4)『つり吉』を使っての”浮きづくり”テスト

|

これは、市販されている桐材です。 手前から直径15mm、20mm、30mmです。本「つり吉」は直径80mmまでの旋盤加工が出来ます。 今回は、直径30mmの桐材を使って浮きの旋盤加工のテストをして見ましょう。 |

|

市販素材によっては中心孔が開いていないものがありますので、先ずはオプションの”センター孔開け治具”をセットします。 |

|

右にはセットされている押しだしコップのセンター受けを利用して素材のセンターに来るように治具の高さを調整します。 |

|

同時に、左側のドリル刃についても素材のセンターに来るように調整します。 (市販の素材はほとんどが真円になっていませんので素材を回転させるとセンターが変わってきますが、気にしないでOKです。 この後、旋盤加工すれば、真円に出来上がるからです。 |

|

治具にしっかりと押しつけながら素材を左方向にスライドさせて孔開け加工を行ないます。 ドリルの長さより浮きの方が長いですから、一方の孔開けが終わったら同一辺を下にしながら、素材を180度回転させてもう一方の孔開けを行います。 この時注意することは、素材の上下関係を守ることです。(素材そのものが真円でない為) 尚、回転スピードは目盛り”50”の中速で行ないます。 (この孔に3mmのアルミチューブをキツメに入れるため、若干細めの直径2.8mmのドリル刃を使いました) |

|

次に、おもりを埋め込む為のザグリ(直径8mm)加工をします。 ドリル刃は木工用を使用しますが、写真左側の"先三角ショート刃"を使用します。 (右側の様にネジきりがしてあるものは、任意の深さで止めることが難しく、最悪時は素材をドリルに持って行かれ、極めて危険ですので、絶対に使用しないこと) (先三角ショートの木工ドリル刃/8mm径は、ホームセンターで¥648で購入しました) |

|

事前に開けた2.8mm孔をガイドにして、先三角のドリル刃で追加工を行います。 [浮きづくり仲間から、オモリ用のザグリ穴が中通し孔と同軸にならないで悩んでいると、良く聞かされていましたが、これで解決しました。] 深さは、埋め込むオモリの大きさで変わってきます。 今回は、1号のオモリですので10mmの深さにしました。 |

|

オモリは自作しても良いですが、写真の様にゴムチューブ入りのオモリを利用しました。 これは、ゴムチューブを抜き取ると、丁度3mm径のアルミ管(中通し用)がピッタリと入る為です。 ちなみに、このアルミチューブは外径3mm、内径2mmです。 |

|

チューブにオモリを差し込みエポキシ接着剤と共に素材に埋め込みます。 |

|

十分にエポキシ接着剤を充填します。 |

|

反対側は木工用瞬間接着剤をチューブの周りに流し込みます。 |

|

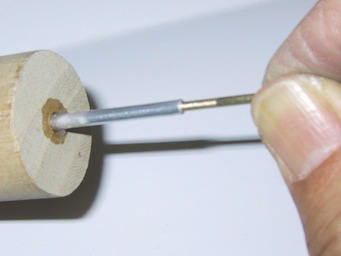

回転軸としての強度を高める為に、直径2mmの真鍮の芯を挿入します。 アルミチューブの内径が2mmですので、事前に真鍮棒をドリルにくわえさせ、低速で回転させながら紙ヤスリ(#400~600)で若干細めに研磨しておくことが必要です。 |

|

これが真鍮棒をセットしたところです。 右側(オモリが埋め込まれている)のアルミチューブの出を10mm位にしておき、回転受けコップに嵌め込みます。 |

|

旋盤機にセットアップした状態です。 |

|

傾斜部の境界線を書き入れます。 |

|

刃をしっかりと押さえて少しづつ送り込んで素材を切削して行きます。 急激な刃送りは危険ですので注意が肝心です。 回転速度は中速(目盛り”50”)から始め、慣れて来ましたら、若干速めにして切削スピードを上げて行くのがコツです。 |

|

下側の切削加工です。 この後、#180~400の紙ヤスリで研磨を行い滑らかな表面に仕上げます。 |

|

削り出しの完成です。 |

|

切削に使用したナイフです。ホームセンターで、¥450~980位で売られているものです。 でも、安いだけあって、直ぐ切れなくなりますので,頻繁に刃を研ぎながら作業する事になります。 本格的にやられる方は,木工旋盤用のノミを揃えた方が効率的かもしれません。 |

5)『つり吉』用アクセサリーのいろいろ

浮きづくり旋盤を行う時のアクセサリーは、つくる人のアイディアでいろいろ考えられるものです。

私共つり仲間でいろいろ考えて作っているものを含めてご紹介をしておきましょう。

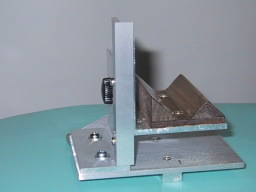

■センター孔開け治具

|

これは、Aさんが始め木工技術を駆使して、いろいろ試作したのですが、やはり、精度と強度の点でアルミ無垢材を加工して作り上げたものです。 |

|

このツマミでセンターの位置合わせをします。 |

|

この治具は、”刃物当てスタンド”を取り外してからセットします。 |

|

素材は直径15~50mmまでの丸棒がセット出来ます。 尚、角材はこの治具そのままでは出来ませんが、この治具の一部を改造して、上手に作ってしまった仲間もいますので、自作派の人には簡単な様です。 |

■集塵フード

|

旋盤加工での一番の公害?は、削りカスの粉塵が所構わず飛び散ることです。部屋の中でやってしまうと家中ホコリだらけになってしまい、奥さんから大ひんしゅくを買ってしまうのは間違いありません。 そこで、考案したのがこの集塵フードです。 裏側に取り付けた吸い込み用リングに蛇腹ホース(35mm径)を繋ぎ、もう一方の端を掃除機に繋ぎます。 |

|

手前から見たところですが粉塵が勢い良く吸いこまれて行きます。 木屑が若干手元に飛びますが、粉塵はほとんど吸いこまれてしまい,ほとんど周辺には残っていません。 思った以上に集塵効果があったのには驚きました。 ちなみに掃除機の切替えノブは"中”の位置です。 |

|

ホースはこの様に繋ぎます。 この蛇腹ホースは洗濯機の排水用のものです。 取り付け部の塩ビリングを含めこれらは、ごく一般のホームセンターで売っています。 このフードの前面上部には透明のアクリル板を使用しており、作業の邪魔にならないようにしています。 |

|

フードそのものは、本体にしっかりとスクリューで固定しています。 作る浮きの大きさによってフード位置を変えた方が良い場合もあり、マグネットを利用して、脱着自由なタイプにしている仲間もいます........、ご参考まで。 |

|

利用している掃除機は、ごく普通のものです。ちなみに私が使っているのは、東芝ChiCa Light370という370Wの小型掃除機です。 最近は、更に音が静かで、噴出しのない循環型のものも出てきており、これを使えば更に快適に集塵できそうです。 |

■素材回転軸の補強棒

素材の回転を確実にする為には、その回転軸が丈夫なものであり且、後で簡単に抜き取ることが出来なければなりません。

一般には三つ爪チャックを素材に叩き込んで固定させる方法が取られています。しかし、素材の両端は固定の為に約10mmほどそのまま残して置かなければなりません。

この方法は、ごく一般的な木工旋盤では常識的な手法ですが、浮きづくりとしては適しません。

そうなると、中通し孔を利用しての回転軸を考えなければなりません。

今、私は中通しチューブに外径3mm-内径2mmのアルミ管を使用しています。肉厚0.5mmのアルミと言う事で、0.5~0.8gと極めて軽量であり、浮きとしては最適です。しかし、このチューブを軸としてドリルチャックにくわえさせて旋盤加工をしますと、少しでも素材に負荷が掛かりますと切断してしまいます。

そこで、考えたのが,このアルミ管に真鍮棒を差し込む方法です。幸いに、2mm径の真鍮棒は、ホームセンターで容易に手に入りますので、これを若干細めに加工(左写真参照)して使います。

結果は上々ですので、試してください。

尚、2mm径真鍮棒1mは1本¥90でした。

■中通しチューブ端面処理用ハトメ

チューブ端面処理として、外径2mmのハトメを嵌め込みます。

このハトメは電子回路基板に使われている端子用のものです。(100ケで¥80位)

取り付け時、瞬間接着剤アロンアルファー等を併用すると完璧です。

ハトメを使わない方法としては、アルミ管の端面を5mm径のドリルの刃で軽くざぐってやるだけでも、OKです。

私はこの方法でやっております。